第一章 认识心理学

第二节 生活中的心理学

心理学在我们的生活中无处不在,所有的心理学问题都可以追溯至人的生活中去。心理学源于生活,但是又高于生活,它是一门力求以科学方法来寻找问题答案的科学。人的一生,就像是一场充满智慧的博弈,我们的生活到处都充满着心理的较量。如果我们懂得一些心理学的智慧,在生活中巧妙运用这些心理学的智慧,那么我们在生活中遇到的诸多难题就会迎刃而解。巧用活用心理学的智慧,能够帮助我们躲避陷阱、掌握主动,成就完满的人生!

一、首因效应: 留下美好的第一印象

一个学新闻的毕业生在毕业季求职,一天,他对某报社的总编说:“你们需要一个编辑吗?”“不需要!”“那记者呢?”“也不需要!”“那么排字工、校对呢?”……“不,我们现在没有什么职位空缺。”“那么,你们一定需要这个东西。”说着他从包中拿出一块精致的牌子,上面写着“额满,暂不雇佣。”总编看了看牌子,微笑着说:“如果你愿意,可以到我们广告部工作。”这个大学生通过自己精心制作的牌子展现出了自己的聪明与才智,给总编留下了美好的“第一印象”,并未自己赢得了一份工作。

这种“第一印象”的作用,称为首因效应,它是指人际交往双方所形成的对彼此的第一次印象会对他们今后的交往关系产生重要影响,也即是“先入为主”带来的效果。虽然第一印象并非总是正确的,但却最为深刻、持续时间长久,决定着以后双方交往的进程。因此,在日常生活中,特别是和别人初次交往时,要注意给别人留下良好的第一印象。

二、晕轮效应: 爱屋及乌与以偏概全

有关专家曾做过一次关于上级军官对下属士兵的评价研究,在调研过程中,专家要求上级军官从性格、体力、执行力等方面对下属士兵进行评价打分,结果发现,军官们大都认为相貌英俊、身姿魁梧的士兵肯定业务更优良,更多才多艺。心理学家称这种现象被称为晕轮效应。

晕轮效应,又称“光环效应”,是指当认知者对一个人的某种特征形成好或坏的印象后,倾向于据此推论这个人在其他方面的特征。晕轮效应本质上是一种以偏概全的认知偏差,例如当人们一旦认定某人在某一方面具有优秀的品质,便认定他在其他方面也同样具有优秀品质。晕轮效应告诉我们:我们应该注重搜集客观全面的信息,注意不要被别人的晕轮效应所影响而陷入晕轮效应的片面误区。

三、诱饵效应: 在比较中脱颖而出

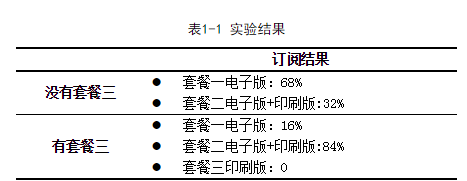

设想你在订阅《读者》杂志,杂志社给你提出两个选项:

套餐一:电子版(59元/年)

套餐二:电子版+印刷版(119元/年)

上述套餐该选哪一种?就在你难以抉择时,杂志社又给你一个选项:

套餐三:印刷版(119元/年)

那么,你最后的选择会不会受这个套餐三的影响?

这个实验的结果如下表所示:

在这个实验中,我们把套餐一电子版称作“竞争者”,套餐三印刷版称作“诱饵”,套餐二电子版加印刷版称作“目标”。第三种套餐的出现,就是为了让更多的客户选择“目标”套餐。在心理学上,我们称这种现象为“诱饵效应”。“诱饵效应”是指人们对两个不相上下的选项进行选择时,因为第三个新选项(诱饵)的加入,会使某个旧选项显得更有吸引力。在职场中,诱饵效应也是有比较广的应用。例如,求职面试时,面对众多“竞争者”,要想办法把他人的特征设置为“诱饵”,把自己的特征展示出来,使自己成为面试官的“目标”。

四、思维定势: 用发展的思维去识人

公安局长在和老人交谈的过程中,一个小孩跑了过来,对公安局长说:“你爸爸和我爸爸吵起来了!”老人问:“这孩子是你什么人?”公安局长说:“是我儿子。”请问:这两个吵架的人和公安局长是什么关系?

在这一问题的测试中,只有很少的人猜对了正确答案:公安局长是名女性,吵架的是公安局长的丈夫,即孩子的爸爸;另一个是公安局长的爸爸,即孩子的外公。根据大多数人的经验,公安局长应该是男性,这就是心理学所说的思维定势。思维定势也叫做惯性思维,是指人们在认知活动中用已有的知识经验来看待当前问题的心理倾向,表现为用一种固定化的思维去认知他人或事件。在环境不变的条件下,思维定势可以帮助我们应用已经掌握的方法迅速解决问题;但当情境发生变化时,则会妨碍新方法的使用。因此,在工作生活中,我们要避免思维定势的消极影响,善于用发展的、辩证的思维去认识新的环境和人。

五、距离效应:远则不暖,近则互伤

在一个寒冷的冬天,两只刺猬被冻得瑟瑟发抖,他们相互依偎着取暖,一开始由于距离太近,各自身上的刺,将对方刺得鲜血淋漓,彼此都不堪忍受,后来经过多次的调整,他们终于找到了一个恰当的距离,不仅能够相互取暖,而且还不被彼此刺伤。

这则寓言反映的就是心理学上的距离效应,也被称作“刺猬法则”,是指人们在人际交往中需要保持恰当的距离。距离效应告诉我们:在人际交往中,距离太远会让交往的双方产生疏远感,不容易结为知己;而距离太近则容易看到对方的缺点,破坏曾经的美好形象,甚至还会伤害彼此,唯有保持恰当的人际距离,才能维持和谐美好的人际关系,避免因为走得太近而带来伤害。

六、态度效应:善待工作,就是善待自己

有这样一个故事:在工地上,有三个工人在那里砌墙。有人过来问他们:“你们在干什么?”

第一个人抬头苦笑道:“这还用问,难道你没见我在砌墙吗?那些石头重得要命,我真的累得快不行了。”

第二个人面无表情地答道:“我们在盖一栋高楼。不过这份工作可真是不轻松啊。”

第三个人笑容满面地答道:“我们在建设一座美丽的城市,我们建造的大楼将成为这个城市的标志性建筑之一。我为自己能够参与这个工程感到兴奋和自豪。”

十年后,第一个工人依然在砌墙。第二个工人坐在办公室里画图纸,他成了一名工程师。第三个工人当了老板,而且是前两个人的老板。

故事中的三个工人有着不同的工作态度,也因此造就了三人在此后十年不同的人生轨迹,这就是工作中的态度效应。态度效应告诉我们,我们怎样对待别人,别人就会怎样对待我们;同样,我们怎样对待工作,就会收获怎样的成绩。一个人有怎样的工作态度,就有怎样的人生态度,人生态度决定着一个人一生的成就,因此,善待工作,就是善待自己。

七、霍桑效应:适当发泄,轻装上阵

霍桑工厂有完备的娱乐设施、医疗制度和养老金制度,但是工人们的情绪仍旧低落,生产状况很不理想。为了找出其中的原因,心理学家进行了一次谈话实验:他们逐一找工人进行个别谈话达两万余次,在谈话过程中他们态度和善,耐心倾听来自工人对工厂的各种意见和不满,而且从不反驳。这些工人通过谈话把自己心中的不满发泄出来,并感受到自己被关注,提高了工作的积极性,最终工厂的产值大幅度提高。

上面这个案例所反映出的心理现象被称作霍桑效应。霍桑效应也被称作宣泄效应,是指那些意识到自己正在被别人观察和关注的个人具有改变自己行为的倾向。霍桑效应给我们的启示是:在工作和生活中,我们都会遇到让自己感到委屈、不公平、失意的事情,这些情绪如果得不到及时的宣泄,内心深处就会积攒起更多的不良情绪,进而影响到自己在其他事情上的处理效率。相反,如果不良的情绪能够通过恰当的途径发泄出来,就可以激发出人们的积极性和热情,以更高的效率完成任务,提升绩效。

八、心理暗示:积极暗示的巨大力量

三国时期,曹操率领部队去讨伐张绣。适逢夏天季节,天气炎热,士兵们口渴难忍,其中有几个士兵已经晕倒在了道路两旁。曹操见状,非常着急。于是叫来向导,询问附近是否有水源,向导说即使最近的水源也在山谷的另一边,距离仍然很远。曹操略微沉思之后,快马加鞭,火速赶到队伍最前面,然后很高兴地转头对士兵说:“诸位将士,前边有一大片梅林,那里的梅子红红的,肯定很好吃,我们加快脚步,过了这个山丘就到梅林了!”士兵们一听,不禁口舌生津,精神大振,前进步伐加快了许多。

故事中的曹操对下属运用了一种心理现象——心理暗示。心理暗示是最为常见的一种心理现象,是指人无意识地接受外界或其他人的观念、情绪、态度等的影响并作出相应反应。人都会受到心理暗示,受暗示性是人的一种心理特性,它是人在漫长进化过程中形成的一种无意识的自我保护能力和学习能力。心理暗示对人的行为既有积极影响也有消极影响,因此,我们在生活中要尽量避免消极心理暗示,多对自己进行积极的心理暗示。

九、从众心理:避免人云亦云

有这样一个故事:一个小男孩,坐在公园的长椅上,在聚精会神的抬头望着天空。公园里的其他人看到小男孩这样,以为天空有什么异常之处,于是也纷纷驻足抬头向天空眺望。公园外的人看到公园里的人都在看天空,觉得天空定是有什么稀有事,也争先恐后地眺望天空。直到小男孩从长椅上站起来:“我流鼻血了,抬头看天空是为了止血,你们在看什么?”

上面这则故事,形象而深刻地反映了一个非常普遍的社会心理现象——从众。从众是指个体受到外界人群的影响, 而在自己的知觉、判断、认识上表现出与多数人保持一致的社会心理现象,通俗的说就是“随大流”。通常情况下,多数人的意见往往是对的。但如果一味不做思考缺乏分析地随大流,则是不可取的,这就是“盲目从众”。从众心理告诉我们,要努力培养自己独立思考和明辨是非的能力,遇事时,既听取多数人的意见,也要有自己独立的思考和判断,避免盲目从众。

十、情绪效应:展现微笑的魅力

贵阳客运段动车组列车长王丽,发明了一套“微笑服务法”,用微笑面对旅客、微笑服务旅客。在多年的值乘生涯中,王丽作为乘务人员,每当遇到不讲理的旅客,王丽都采用微笑,一一化解矛盾。她用微笑的工作方式,带领乘务组圆满完成一次次的值乘任务,为旅客提供体贴、亲情化的服务,得到了旅客认可和赞扬,被评为贵阳客运段服务品牌“林城阳光”形象大使。而由王丽设计制作“点赞树”海报,也因旅客满满的赞而“长”得枝繁叶茂。

这就是微笑的魅力,列车长通过微笑,引发了乘客良好的情绪效应,受到了旅客的认可和赞扬。情绪效应是指一个人的情绪状态可以影响对其的评价,并会对人际关系的建立产生重要的影响。我们经常听到的“情绪传染”,就是情绪效应的一种表现。在生活中,我们若常以真诚的微笑示人,展现微笑的魅力,表达善意与信任,就会收到良好的情绪效应。